- Politik & Verwaltung

- Leben & Wohnen

- Erleben & Entdecken

- Onlineservices & Formulare

Kriegerdenkmal Somborn

S. Buchhaupt

Auf diesem Platz befinden sich drei Denkmale für vier Kriege im Zeitraum zwischen 1866 und 1945. Die ersten beiden Denkmale wurden auf Initiative des Kriegervereins Somborn errichtet, das dritte Denkmal – ein Mahnmal – durch die Gemeinde Somborn nach dem zweiten Weltkrieg. Für die Geschichtswissenschaft sind Denkmale Sachquellen. Gemäß dem Motto, dass Geschichte nicht nur in Büchern stattfindet, begannen einige Lehrer und

Schüler der Kopernikusschule, sich mit den Denkmalen zu beschäftigen. Diese

Informationstafel soll beim Verständnis der Aussagen der Denkmale helfen,

insbesondere aber die historischen Umstände ihrer Errichtung beleuchten. Nur eine

kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kann zu dem oft geforderten

„Lernen aus der Geschichte“ führen.

Die etwa achtzig Jahre andauernde Epoche von 1866 bis 1945, geprägt von einem

übersteigerten Nationalismus und gleichzeitig aggressiver Abgrenzung gegen andere

Völker, was zu brutalen Kriegen führte, erscheint uns heute fremd. Das gilt auch für

die „deutsch-französische Erbfeindschaft“ und die Glorifizierung gefallener Soldaten

als „Helden“. Wichtige Akteure in diesem Zusammenhang waren die lokalen

Kriegervereine und der 1899 gegründete „Deutsche Reichskriegerbund Kyffhäuser“,

die sich nicht nur um militärische Traditionspflege und angemessene Begräbnisse für

Soldaten kümmerten, sondern auch politisch gegen Bestrebungen zur

Völkerverständigung agierten und die „Bereitschaft zum Krieg“ in der Gesellschaft

förderten. (1)

Das Denkmal zum deutsch-deutschen Krieg (1866) und zum deutsch-

französischen Krieg 1870/71

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es keinen deutschen Staat, nur 35

Fürstentümer und Königreiche sowie vier freie Städte, die Mitglieder des „Deutschen

Bundes“ waren. Das deutsche Volk kämpfte in der Revolution von 1848/49 für

demokratische Freiheiten und einen Nationalstaat. Diese scheiterte jedoch und der

deutsche Nationalstaat entstand 1871 durch Kriege unter der Regie des preußischen

Ministerpräsidenten und späteren Reichskanzlers Otto von Bismarck. Dafür steht das

erste Denkmal: Durch einen Sieg über Österreich hatte Preußen 1866 seinen

Führungsanspruch im Deutschen Bund verdeutlicht. Der siegreiche deutsch-

französische Krieg 1870/71 führte zur Krönung des preußischen Königs zum

deutschen Kaiser im Schloss von Versailles, was eine besondere Demütigung

Frankreichs bedeutete.

(1) Nach: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Ausarbeitung WD1–3000/078/11,

Geschichte der Krieger-, Kameraden- und Reservistenvereine in Deutschland, 15. Sept. 2011, S. 9.

Vgl. auch Dieter Düding: Die Kriegervereine im wilhelminischen Reich und ihr Beitrag zur

Militarisierung der deutschen Gesellschaft, in: J. Dülffer/K. Holl (Hg.), Bereit zum Krieg, Göttingen

1986, S. 103–106.

Das Denkmal stellt eine Siegessäule dar: Erhaben, herrschaftlich und wachsam

breitet ein Adler, der das Wappentier Preußens und des Deutschen Reiches war, auf

einer Weltkugel an der Spitze der Säule seine Flügel aus. Die mit Lorbeergirlanden

und Eichenlaub versehene Säule zeigt die Namen von Kriegsteilnehmern und

Gefallenen. Oben sind die Orte der bedeutenden Siege zu lesen, nicht zuletzt Sedan,

wo die kriegsentscheidende Schlacht sich ereignete. Die Auf- bzw. Inschriften

verdeutlichen eine von Nationalstolz und Militarismus geprägte Atmosphäre, was

durch das Eiserne Kreuz (2) und die von Eichenlaub und Schwertern geschmückte

Kaiserkrone bildhaften Ausdruck findet.

Im Rahmen einer Festveranstaltung, an der 14 Vereine teilnahmen, wurde das

Denkmal geweiht. Es sollte das Andenken an die „Streiter für das Vaterland“

wachhalten, führte der Pfarrer aus. In der Festrede wurde hervorgehoben, dass das

Denkmal entsprechend der Inschrift „den Kriegern zur Ehr“ und der „Jugend zur Lehr“

errichtet wurde. Dafür biete gerade die Vorbereitung auf den Militärdienst ein weites

Betätigungsfeld, wobei die Jugendlichen vom heldenhaften Verhalten der Soldaten

lernen sollten. (3) Das passte zum Zeitgeist in der Phase des Imperialismus, als die

deutsche Politik unter Kaiser Wilhelm II. das Deutsche Reich zu einer Weltmacht mit

Kolonien machen wollte. Damit wuchsen auch die Spannungen mit anderen

Weltmächten, insbesondere Großbritannien und Frankreich. Dass dieses Denkmal

im Juni 1914 – nur wenige Wochen vor dem als Auslöser des ersten Weltkrieges

geltenden Attentats von Sarajewo – eingeweiht wurde, entbehrt nicht einer gewissen

tragischen Ironie.

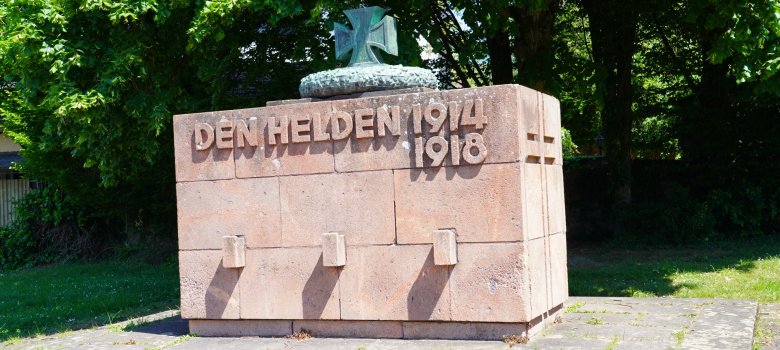

Das Denkmal zum ersten Weltkrieg (1914–1918)

Im November 1918 endete der Erste Weltkrieg mit der Niederlage Deutschlands und

Österreich-Ungarns. In diesem ersten industriellen Krieg hatten etwa zehn Millionen.

Soldaten und sieben Millionen Zivilisten den Tod gefunden. Die Weigerung von

Matrosen Ende Oktober 2018 mit ihren Schiffen zu einer militärisch sinnlosen

Schlacht gegen die britische Flotte auszulaufen, löste die Novemberrevolution aus:

Das Kaiserreich wurde gestürzt und mit der „Weimarer Republik“ entstand die erste

Demokratie in Deutschland. Viele monarchistisch orientierte Militärs lehnten die

Demokratie ab, dennoch suchte die Regierung den Kompromiss und verzichtete auf

eine grundlegende Heeresreform. Auch wurde wenig getan, um eine infolge des

Kriegserlebnisses „verlorene Generation“ in die zivile Gesellschaft zu integrieren. Ein

Krisenzeichen war, dass 1925 der frühere Chef des Generalstabs und Monarchist

Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt wurde. Hindenburg gehörte zu

den maßgeblichen Unterstützern der „Dolchstoßlegende“, einer Lüge, wonach

(2) Das Eiserne Kreuz wurde als militärischer Verdienstorden für soldatische Tapferkeit erstmals in den

Befreiungskriegen gegen Napoleon ab 1813 durch den preußischen König verliehen. Seitdem wurde

es sowohl im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 als auch später im Ersten und Zweiten Weltkrieg

erneut an deutsche Soldaten verliehen. Nicht der Orden selbst, aber seine Form wurde nach dem

Zweiten Weltkrieg wieder aufgegriffen. In der Bundesrepublik Deutschland erscheint das Eiserne

Kreuz als stilisiertes Symbol auf allen Kampffahrzeugen und Flugzeugen der Bundeswehr und dient

damit als Erkennungszeichen der deutschen Streitkräfte.

(3) Informationen zur Einweihungsfeier nach dem Artikel „Denkmalsweihe in Somborn“, in: Kreisblatt –

Amtlicher Anzeiger für die Stadt und den Kreis Gelnhausen, 9. Juni 1914.

Pazifisten, streikende Arbeiter – insbesondere im Januar 1918 kam es nach dem

Hungerjahr 1917 zu Massenstreiks – und die Revolutionäre vom November 1918 für

die Kriegsniederlage verantwortlich seien. Dagegen hatte Hindenburg im Oktober

1918 gegenüber der Reichsregierung selbst die Forderung nach Aufnahme von

Friedensverhandlungen mit der militärischen Überlegenheit der gegnerischen

Truppen begründet. Die Deutschnationalen und später vor allem die

Nationalsozialisten nutzten die „Dolchstoßlegende“, die sich zur Begründung eines

Revanchekrieges eignet, zur Hetze gegen die Republik und die sie vertretenden

Politiker als „Novemberverbrecher“.

Auch bei den Kriegervereinen, die in den 1920er Jahren für den Aufbau von

Denkmalen für den Ersten Weltkrieg aktiv wurden, fand diese Lüge breite

Unterstützung. Zu diesen vermerken Historiker: „Die überwiegende Mehrzahl der

Denkmäler ist geprägt durch einen – oft christlich verbrämten – dumpfen Heroismus,

in dem die Niederlage verdrängt, oder gar in einen Sieg uminterpretiert wird.“ (4)

Denkmale, die als Konsequenz des Krieges eine Friedensbotschaft formulierten,

waren die Ausnahme und wurden später von den Nationalsozialisten zerstört.

In Somborn wurde ein Kriegerdenkmal zum Ersten Weltkrieg bereits in der ersten

Hälfte der 1920er Jahre geplant, konnte aber wegen fehlender Mittel zunächst nicht

realisiert werden. Das Engagement des Kriegervereins und seines Vorsitzenden

führte schließlich dazu, dass es Ende 1933 unter Leitung des Architekten Reuther

aus Meerholz auf dem Hindenburgplatz bei dem Denkmal für die Kriege von 1866

und 1870/71 errichtet wurde. Somborner Fuhrwerksbesitzer hätten dafür zur

Auffüllung des Platzes 400 Kubikmeter Erde ohne Bezahlung angefahren. (5)

Auch wenn dieses Denkmal in der Ära des Nationalsozialismus realisiert wurde, ist

es vergleichbar mit vielen Denkmalen der 1920er Jahre, für die monarchistische und

deutschnationale Vorstellungen stilbildend waren. Das Denkmal, ein massiver

Steinblock, erinnert an einen Altar. Dazu passt das darauf stehende und in Bronze

gearbeitete „Eiserne Kreuz“, das auch bereits beim ersten Denkmal als Symbol

soldatischer Tapferkeit erscheint. Zusammen mit der Aufschrift auf der Vorderseite

„Den Helden 1914–1918“ entsteht so der Eindruck, der Altar symbolisiere die

„heldenhafte“ Opferbereitschaft deutscher Soldaten. Andererseits kann man den

Steinblock auch als stilisierten Sarkophag (Steinsarg) auffassen, wobei der auf dem

Steinblock liegende – ebenfalls in Bronze gearbeitete – Eichenlaubkranz an den

üblichen Sargschmuck traditioneller Bestattungen erinnert. Zusammen mit den

eingearbeiteten christlichen Kreuzen auf den Seiten sowie den Namen der

(gefallenen) Soldaten auf der Rückseite wird noch stärker der Eindruck erweckt, man

wolle nicht nur den Heldenmut der Soldaten ehren, sondern insbesondere der

gefallenen „Helden“ gedenken. Bei der Einweihungsfeier für das Denkmal am 26.

August 1934 erhielt das Denkmal durch den Pfarrer die kirchliche Weihe und der

(4) Michael Jeismann / Rolf Westheider: Wofür stirbt der Bürger? Nationaler Totenkult und

Staatsbürgertum in Deutschland und Frankreich seit der französischen Revolution, in: Reinhart

Koselleck / Michael Jeismann (Hg.): Der politische Totenkult: Kriegerdenkmäler in der Moderne,

München 1994, S. 23–50, hier S. 29.

(5) Vgl. Artikel „Somborn ehrt seine Gefallenen – Einweihung eines Ehrenmals“, Gelnhäuser Tageblatt,

27.8.1934. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung der Denkmaleinweihung sind diesem Artikel

entnommen.

Kriegerverein stellte es unter den Schutz der Gemeinde Somborn. Der Vorsitzende

des Vereins hatte für dieses Ereignis eine Sammlung von Briefen der Gefallenen mit

Skizzen des „Heldentodortes“ als Buch konzipiert. Mit dem Denkmal habe die

Gemeinde einen Teil ihrer Schuld gegenüber den Kriegern abgetragen, führte er aus.

Um die „Dankesschuld“ ging es auch in dem Beitrag eines Schülers und der Landrat

mahnte in seiner Ansprache die Jugend an, in die „Fußstapfen der teuren

Gefallenen“ zu treten. Für Deutschland sei kein Opfer zu groß. Gesungen wurde das

Lied „Morgenrot“, welches höchstwahrscheinlich mit dem Text „Reiters Morgenlied“

von Wilhelm Hauff verbunden war. In diesem wird der frühe Tod eines jungen

Soldaten im Krieg verklärt.

Die Somborner Denkmaleinweihung spiegelt auch Ideen bedeutender deutscher

Intellektueller wider, die die Überlegenheit deutscher Kultur im Zusammenhang mit

Krieg, der eine Chance zur Förderung echter Werte biete, und dem als sinngebend

glorifizierten Opfertod auf dem Schlachtfeld hervorhoben. (6) Der Historiker Oliver Janz

bemerkt, dass Deutschland mit dem Gefallenenkult den Krieg nicht wirklich beendet,

sondern seinen Toten ein Vermächtnis zugeschrieben habe, das sich nur durch

weitere Kriege einlösen lasse. (7) Durch die Umdeutung der Geschichte und die

Forderung einer Revanche für die Kriegsniederlage gedachte man eben nicht nur der

Toten, sondern verklärte die Gefallenen zu „Helden“. (8) Ihr „Opfer“ würde nicht

vergeblich sein, wenn man – wie nationalistisch-völkische und militaristische Kreise –

den durch die Niederlage erreichten Zustand nicht als endgültig und unumkehrbar

ansähe. Fünf Jahre nach der Einweihung des Denkmals in Somborn erfüllte sich

diese düstere Perspektive durch das NS-Regime, dem bei der Einweihungsfeier mit

„Sieg Heil“ gehuldigt worden war. Im Zweiten Weltkrieg wurden auf dem

Hindenburgplatz mit seinen Denkmalen Soldaten zum Fronteinsatz verabschiedet.

Das lässt aus dem Rückblick die Einweihungsfeier als makabren Totentanz

erscheinen: Die Helden von 1914–1918, an die mit dem Denkmal erinnert werden

soll, waren zunächst Opfer des Krieges, deren Erinnerung zur Mobilisierung für einen

weiteren Opfergang missbraucht wurde.

Das Denkmal zum zweiten Weltkrieg (1939–1945)

Der vom nationalsozialistischen Deutschland im Zusammenhang einer von

Weltmachtstreben und rassistischen Überlegenheitswahn bestimmten Ideologie

begonnene Zweite Weltkrieg endete in der totalen Niederlage des „Dritten Reiches“:

Nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht gab es keinen deutschen

Nationalstaat mehr, sondern Besatzungszonen und später ein geteiltes Land. Auch

wegen beispielloser Verbrechen, wie dem Holocaust, die im deutschen Namen

verübt wurden, war die Glorifizierung der Soldaten als Helden nicht mehr möglich.

Dieser Hintergrund zeigt sich auch in dem dritten Denkmal, einem 1975 von der

Gemeinde Somborn den „Opfern von Krieg und Gewalt 1939–1945“ gewidmeten

(6) Vgl. Kurt Flasch: Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg.

Ein Versuch, Berlin 2000.

(7) Vgl. Oliver Janz: Der große Krieg, Bonn 2013, S. 358.

(8) Vgl. Blümel, Eileen: Aus Helden werden Opfer, in Spessart. Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft

am Main, 2021 (115), S. 12–17.

Mahnmal: Ein durchbrochenes Kreuz in alle vier Himmelsrichtungen zeigend, dient

als Ansatzpunkt für Gedenken ohne den Versuch, eine Sinnstiftung für einen

„sinnlosen Opfertod“ zu erzeugen. (9) Es finden sich keine Symboliken des

Nationalstolzes oder Zeichen militärischer Tapferkeit. Nicht eine Verehrung der

„Krieger“ oder eine Heroisierung der gefallenen Soldaten wird hier also zum

Ausdruck gebracht. Stattdessen gilt das Denkmal allen, die direkt oder indirekt Opfer

des NS-Regimes und des von ihm entfachten Weltkriegs wurden.

Allerdings läßt sich hinsichtlich der Inschrift mit dem Bezugszeitraum von „1939–

1945“ kritisch hinterfragen: Gab es in den Jahren von 1933 bis 1939 keine Opfer des

Nationalsozialismus – oder verdienen diese keine Erwähnung? Müsste nicht auch

über die Ursache der Gewalt und die Täter gesprochen werden? Sofort nach ihrer

Machtübernahme führten die Nationalsozialisten „Krieg“ gegen einen Teil des

deutschen Volkes, vor allem die politische Opposition (Arbeiterbewegung,

Demokraten und Pazifisten). Diese Menschen füllten die ersten Konzentrationslager

oder wurden zur Emigration gezwungen. Nach der „Dolchstoßlegende“, deren

entschiedener Anhänger Hitler war, mussten diese Kräfte ausgeschaltet werden,

wenn der nächste Krieg zum Sieg führen sollte. Die Revanche für die Niederlage im

Ersten Weltkrieg gehörte von Anfang an zum Programm des NS-Regimes.

Die Weihe des Denkmals durch Pfarrer beider Konfessionen erfolgte im Rahmen des

Jubiläumsfestes zum 950jährigen Bestehen von Somborn im August 1975. Ein

Vertreter des VDK dankte für die Errichtung des Mahnmals und forderte, dass das

Gedenken an die Toten auch eine Mahnung für die Lebenden sein möge. Das Kreuz

gelte als Zeichen der „Leiden und Schmerzen“, aber auch der „Hoffnung und

Auferstehung“, so erläuterte der Beigeordnete Schilling in seiner Rede die

Gestaltung des Denkmals. Er rief die Menschen – insbesondere die Jugend – auf,

„niemals wieder Unrecht, Gewalt und Krieg“ zuzulassen. (10)

Der Platz mit den Denkmalen in Somborn könnte als Metapher für einen langen und

noch keineswegs abgeschlossenen Weg zu dem Ziel einer Welt ohne Krieg und

einer Konfliktregelung mit friedlichen Mitteln aufgefasst werden. Diesen Weg

kennzeichnen nicht nur Staatsverträge, die der Aussöhnung und Partnerschaft mit

Frankreich, Polen und der Sowjetunion dienten, beispielsweise der Elysée-Vertrag

(1963), der Warschauer Vertrag (1970) und der Moskauer Vertrag (1970). Von

Bedeutung sind auch lokale Initiativen und Basisaktivitäten, wie

Gemeindepartnerschaften und Schüleraustausche bis hin zu der Verbreitung von

Freundschaften zwischen Menschen aus der ganzen Welt.

(9) Zum Typus von Denkmalen in diesem Zeitraum vgl. auch Marco Dräger: Denkmäler im

Geschichtsunterricht, Frankfurt 2021, S. 16–17. Dräger konstatiert einen Trend zur Abstraktion mit

Verzicht auf konkrete Sinnstiftung, der den Betrachter zu Reflexion zwinge.

(10) Vgl. Artikel „Ansager vom Deutschlandfunk maß Freigerichter mit europäischer Elle: Ihr seid die

Spanier der Hessen!“, in: Wetterauer Zeitung, 11. August 1975.